量子光電研究計畫

量子光電研究計畫

計畫介紹

光量子技術的主要應用是以光為基礎的量子運算、量子通訊以及量子感測。本計畫旨在開發應用於光子量子技術的重要材料和元件。主要重點包括:(1)開發單光子發射器(SPEs)、(2)單光子偵測器(SPDs)以及 (3)室溫光量子系統,而這些元件都是建構光子量子技術的重要基礎。

實驗室連絡電話:06-216-7707

本計畫之重大里程碑

- 開發單光子發射器,具高亮度、高效率、高純度以及高度不可分辨性。

- 開發超導奈米線單光子偵測器: 利用高品質超導材料製作具高靈敏度、高響應速度、高偵測效率以及低雜訊之元件

- 開發室溫操作的量子系統,可應用於量子光源、量子通訊以及量子感測應用。

研究現況成果圖片

單光子發射器成果與進展(一): 運用成熟半導體製程實現高相容性單光子發射器

- 寬能隙材料中單色中心波長(單缺陷態)在量子應用領域展現出顯著潛力。結合成熟的矽基半導體製程與奈米結構製造技術,被視為開發新型單光子發射器的重要途徑。

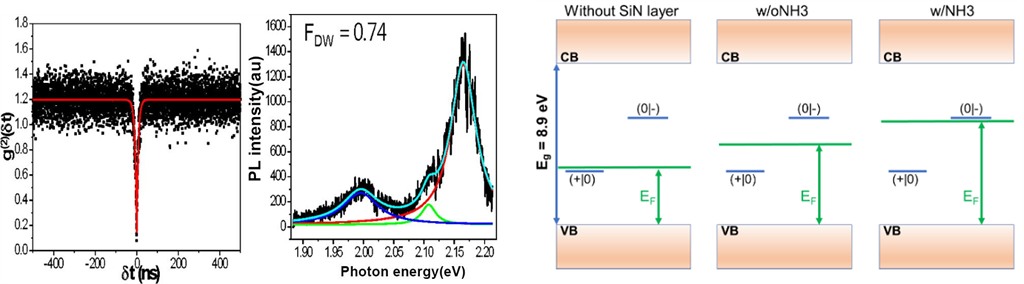

- 二氧化矽(SiO₂)為製造光子結構的優異候選材料,因其組成元素矽與氧均擁有核自旋為零的穩定同位素,適合作為形成自旋缺陷態的宿主。為提升其單光子發射器的穩定性,採用於二氧化矽上生長氮化矽(SiN)的方法,進而獲得高單光子純度與明顯零聲子線(ZPL)的發射特性。其德拜–沃勒因子(Debye–Waller factor, FDW)高達 0.74,與鑽石中Ⅳ族缺陷相當。進一步測量顯示此單光子發射器展現強烈聚束效應;透過二階自相關函數的分析,證實其能階結構中存在中間態,並對光致發光極化、飽和強度及穩定性提供了進一步理解。

- SiN/SiO₂/Si 三層結構的單光子發射器於室溫下展現優越光學性能。其製程採用高密度等離子體化學氣相沉積(HDPCVD)技術,以生長低背景螢光與低缺陷發射的高品質 SiN 層。經退火後,氮原子於 SiN/SiO₂ 界面擴散達成鈍化效果;同時,氮摻雜改變了 SiO₂ 的費米能階,使單光子發射器的電荷態趨於最穩定狀態。此一過程展現了透過先進製程精準調控單光子發射中心的關鍵技術,為量子光源的發展奠定重要基礎。

單光子發射器成果與進展(二):利用電信波長實現量子糾纏光子,促進量子通訊技術發展

- 電信波長的糾纏光子對在量子資訊、量子通訊、分散式量子運算與量子增強感測的實現中扮演關鍵角色。唯有在有效時間內維持高保真度的量子糾纏態,才能透過量子中繼器與量子糾纏交換技術進一步延展傳輸距離,進而支撐跨長距離安全傳輸的通訊協定。為此,可靠的按需式糾纏光子源至關重要,必須克服發射器的機率性限制,確保與量子中繼器的同調操作,並最大化量子網路的通信效能。

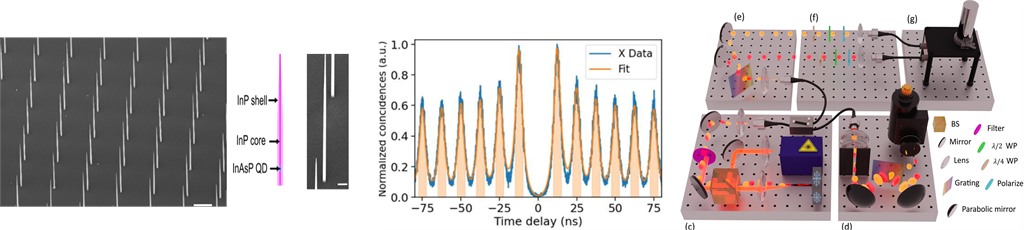

- 電信 O 波段 (1260–1360 nm) 具備低色散與低光纖損耗的優勢,是長距離網路傳輸的理想波段。基於此條件,採用具位點可控性的奈米線量子點發射器,展現了在近紅外線 (NIR-I) 波段操作並於電信 O 波段產生明亮單光子與糾纏光子對的能力。透過超導奈米線單光子偵測器 (SNSPD) 與量子態層析技術,成功解析糾纏光子對受量子點精細結構分裂 (FSS) 的顯著影響。研究顯示其偏振態振盪週期為 890 ps,對應能量為 4.65 μeV,驗證了偏振糾纏特性;並獲得 Φ⁺ 貝爾態最大保真度 85% 與 75% 併發度。此外,亦證實藉由 p 殼層激發,可在雙激子–激子級聯發射中實現高度糾纏。

- 此成果確立了 InAsP/InP 奈米線量子點作為電信波長糾纏光子源的可行性。透過選擇性區域氣–液–固外延技術進行奈米線生長,不僅有效改善傳統因晶格失配導致的量子點隨機分布問題,亦可精確控制量子點位置並利用波導效應提升亮度。整體結果凸顯奈米線量子點在電信波段拓展至量子通訊應用的潛力與可擴展性。